Montanges, Pont de Coz (de 1563 à nos jours)

Le milieu du lit de la Semine est la limite naturelle entre Montanges et Châtillon en Michaille. Depuis des temps immémoriaux le Pont de Coz fut donc le lieu de passage de nombreux habitants allant à pied, ou avec une petite monture, de l'un à l'autre de ces deux villages limitrophes, par le chemin le plus court. Il y a seulement quelques décennies c'était encore le chemin privilégié, au détriment du long détour par Trébillet, par des vieilles familles de Champfromier. Coz serait un toponyme d'origine celte signifiant "source qui jaillit", ce qui est bien le cas de la source qui sort du roc, avec un chute de plus de 12 mètres. Un moulin ancestral (attesté en 1702) ne serait pas étonnant.

Cette page est l'occasion de découvrir un monde cosmopolite y ayant vécu du XVIIIe au XIXe siècle à proximité de ce Pont de Coz, avec ses meuniers, douaniers, cafetière et épicière, des tourneurs, les divers personnels de l'usine électrique, et même des réfugiés russes !

Le lieu-dit "Côtes du Moulin", longeant à Châtillon le chemin reliant la grande route à ce pont atteste indirectement de l'existence ancienne d'un moulin à proximité du pont, mais côté Montanges. Un moulin hydraulique en ce lieu, en bordure de la Semine, n'y a rien de surprenant, même si le chemin d'accès avec les lourds sacs de blé ou de farine était long et pentu, pour ne pas dire périlleux, et sachant aussi qu'avant la Révolution le seigneur de l'abbaye-prieuré de Nantua n'était pas connu pour avoir exercé un quelconque droit de banalité à Montanges (ni non plus à Champfromier). Il est attesté que les moulins et battoir appartenaient au seigneur de Châtillon en Michaille en 1563 et en 1769.

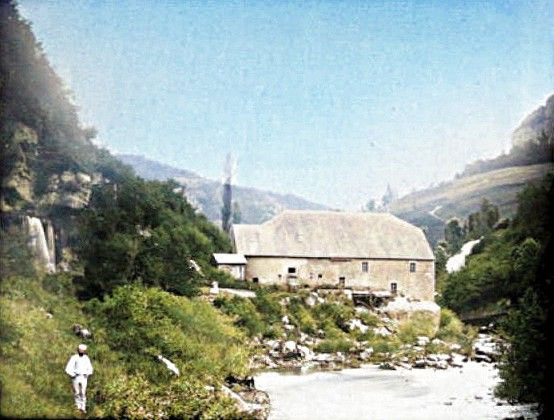

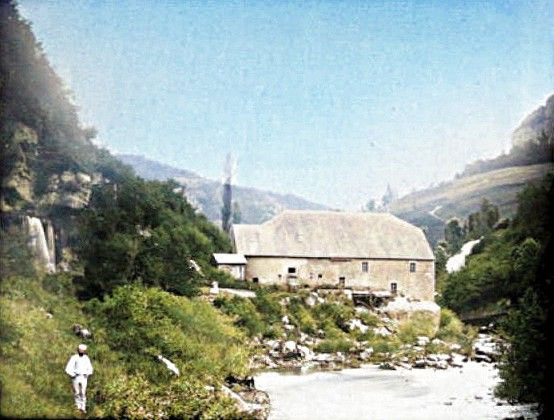

Deux vues anciennes (sans les mentions des supports originaux) des deux faces du moulin du Pont de Coz, l'une le jour de Pâques, 14 avril 1895,

Deux vues anciennes (sans les mentions des supports originaux) des deux faces du moulin du Pont de Coz, l'une le jour de Pâques, 14 avril 1895,

provenant de l'album de Me Budin, et l'autre d'avant 1890 avec son meunier dénommé, Mr Sarrazin (Gallica) ;

ces deux clichés étant colorisés d'après les originaux (Eric Toiseux) et encadrant une vue actuelle (Ghislain Lancel)

Les cartes postales sont assez nombreuses à immortaliser les structures développées près du pont de Coz, côté Montanges (bâtiments qu'on ne voit pas tous sur les vues ci-dessus). J'ai toutefois privilégié deux vues inédites des années 1890, dont une avec un meunier de la dynastie Sarrazin (présumé Auguste, décédé en 1890) et une vue actuelle. De nos jours il ne reste plus rien, ou que des ruines des anciennes structures, sauf un captage, bien apprécié des agriculteurs en temps de sécheresse prolongée qui viennent là remplir leurs tonnes à eau, pouvant capter au moins 1.000 litres dans leur citerne remorquée par de puissants tracteurs.

Dénombrement par le seigneur, en 1563

Un dénombrement produit en 1563 par les frères nobles et indivis François et Philibert de Chastillion, envers le Duc de Savoie, est succincte :

"Item, un moulin audit lieu de Chastillion, appelé Le Moulin de Copte [Coz], étant en revenu à la part desdits seigneurs de Chastillion, 9 coupes froment et 9 coupes avoine" [AD21, Cart 17/11 (ancien B 10453)].

Mention d'une meunière en 1702

En juin 1702, Etienne(tte) David, marraine à Ardon, était meunière du moulin de Coz, et de même y habitant encore en décembre (Vues 20 et 22/33).

Moulins, battoir et pont en 1748

"Les moulins de Coz, avec le battoir y étant, rendent annuellement 160 mesures de froment, avec 76 mesures d'orge et 66 livres d'argent (cense), que le tout produira en argent 274 livres, à raison de 10 sols la mesure, de laquelle il faut distraire celle de 150 pour l'entretien desdits moulins et battoir, et d'un pont sur la rivière qui les fait tourner. Il ne reste de net au seigneur que la somme de 124 livres annuellement." [AD21, B 11022 (Aveu et dénombrement de Claude de Bouvens)].

Positionné sur un plan en 1753

Mentions "Moulins de Coz" et "Pont de Coz" et représentation sur la carte de

Durieu (1753). Voir à la Bâtie de Montanges.

Moulins banaux en 1769.

En 1769, Charles Joseph de Bouvens pensait que ces édifices étaient banaux, mais sans en retrouver les titres ! Il en donne cependant une description assez précise, dans son dénombrement au Roi de France [AD21, B 11073] :

"Item, lui appartiennent les moulins appelés Moulins de Corps [Coz], situés sur Chatillon, composés de quatre artifices, qui sont trois moulins et un battoir, que fait mouvoir une fontaine qui sort d'un rocher qui est plus haut, desquels dépend un appartement pour le meunier, composé de deux pièces, avec deux écuries ; lesquels moulins paraissent être banaux, mais le seigneur n'a pu encore en trouver la preuve par titres ; les habitants qui y viennent pour l'ordinaire sont ceux de Chatillon, d'Ardon, des montagnes au-dessus desdits lieux, et de plusieurs autres endroits, arbitrairement ; et le droit de mouture se perçoit sur le pied de la 24e partie d'une mesure, à la mesure de Chatillon. Les dépendances desdits moulins consistent en une chenevière attenant, qui jouxte les communs [communaux] du levant, la rivière du couchant et un chemin de bise. Plus, est un pré appelé Paradis, de la contenance de 3 seytives, qui jouxte le pré de Me Fauvin du levant, le Grand Chemin de bise, et un autre chemin du [sic]".

Notons que ce seigneur possédait également les moulins (non banaux) de Tacon [hameau de Châtillon] : "Item, lui appartiennent les moulins de Talon [Tacon], assis sur la rivière dudit lieu, dans laquelle ledit seigneur a le droit de pêche. Ils sont composés de deux moulins et un battoir, et un logement pour le meunier ; lesquels ne sont pas banaux, et le droit de mouture est le même que des précédents."

Le pont et les 4 moulins de Charles Joseph de Bouvens, en 1771

Charles Joseph de Bouvens, comte de Châtillon en Michaille, possédait en 1771 le pont de Coz, et ses 4 moulins situés sur la paroisse de Montanges. Trois années après le début du dernier bail, les clauses n'étant pas respectées, une expertise est réalisée. C'est l'occasion de connaître un peu mieux la composition de ces édifices.

"Charles Joseph de Bouvens, chevalier, comte de Châtillon, premier syndic général de la noblesse du Bugey, dit que par acte reçu le 2 avril 1771 par Me Genolin, notaire (à Châtillon), il a remis à Marie-Joseph(e) (Josette) Randu-Gadiolet, veuve de Claude Buffard, habitant à Châtillon, et à Roland Buffard leur fils, la ferme de ses moulins de Cauz, et des autres artifices et immeubles qui en dépendent, aux conditions stipulées dans l'acte, et en particulier à la charge que les preneurs rendront 3 meules de 5 pouces dépaisseur, 3 autres de 6 pouces, et qu'ils rendront aussi le quatrième moulin à l'état où il leur sera remis (...) ; une clause récédente les oblige encore d'entretenir les plateaux et les parapets du pont de Cauz ; et s'étant apperçu après 3 ans que les bâtiments et artifices avaient été extrêmement mals entretenus, qu'il s'en faut de beaucoup que les meules aient l'épaisseur convenue, demande une ordonnance afin de convenir d'un expert. Aussi, le 29 septembre 1774, un représentant se rend au moulin, paroisse de Montange, pour assigner les preneurs à se rendre à Châtillon, le samedi 1er octobre proche venant, dans l'étude de Me Jean-François Crochet, aux fins de ladite requête. Et le 1er octobre 1774, le notaire reçoit en effet les deux parties, et ils ont unanimement nommés pour expert, de la part de M. de Châtillon, la personne d'Antoine Balivet, maître charpentier à Nantua, et de lapart desdits Rendu, celle de Pierre Girod, chaprentier demeurant à Ardon, et ils devront fournir leur rapport. Fait à Châtillon, dans la maison des héritiers Crochet, en présence de Jean-Louis Jacquement, maréchal-ferrand dudit lieu, et de Pierre Dujoux, Maître charbonnier, demeurant au Crez, paroisse de Chézery."

Le 4 octobre 1774, les deux experts comparaissent, et ils déclarent : 1) qu'il faut que les courbes et palettes de la roue du battoir soient refaites à neuf, que le couvert dudit battoir, (qui) est entièrement pourri, qu'il soit recouvert à paille neuve, qu'il y faut de même une panne avec un traversier neuf ; 2) que les quatre sommiers qui portent le moulin d'en bas sont hors de service, que la meule dessus dudit moulin, est de l'épaisseur de 3 pouces, que celle de dessous est en deux pièces de l'épaisseur de 5 pouces, et qu'elle peut servir, il faut (cependant) un cercle à la ruche dudit moulin, qu'il faut deux éparres et un gonds à la porte qui conduit du moulin au battoir, qu'il faut un cadre neuf en bois à la fenêtre dudit moulin, qu'il faut recouvrir à paille neuve le couvert, avec une porte neuve à l'entrée, avec ses ferrures, le tout pour servir aux moulins d'en bas ; 3) refaire un plancher à neuf, avec les poutres, dans l'écurie à tenir les cochons ; 4) faire les palettes de la roue d'un des moulins d'en haut, et reforger le tourillon de l'arbre dudit moulin, recouper la ruche, remettre des planches neuves au-desus ; déclarent que la meule dessus du moulin (gros) d'en haut est en bon état et que (celle de) dessous n'est que de l'épaisseur de deux pouces et demi ; il y a au milieu de ladite pierre deux pièce de bois pour boucher deux (trous) qui s'y trouvent, que la meule du moulin blanc [pour les céréales fournissant la farine blanche], de dessus, est de l'épaisseur d'un pouce et 9 lignes, et que celle du dessous est de l'épaisseur de 6 pouces, en quatre pièces, qui peuvent encore servir ; 5) qu'il ne s'est point trouvé auxdits moulins, ni marteaux,ni étamine,ni cribles, ni corde, le tout pour l'usage desdits moulins ; 6) qu'il y a encore une meule vacante de l'épaisseur de 6 pouces, bonne et recevable, que la farinière du moulin d'en haut est à moitié usée ; 7) qu'il faut des éparres avec les gonds à une porte au-dessus des moulins d'en haut, du côté de bise, que le plancher dessus les moulins [plancher formant le plafond] est en très mauvais état, qu'il faut qu'il soitt refait à neuf avec une poutre, qu'il faut regottoyer [remettre en état là ou c'est nécessaire] le couvert desdits moulins d'en haut ; 8) qu'il faut 8 planches pour réparer les chenaux, avec une sablière qui les porte ; 9) qu'il faut un cadre, avec le chassis, à une des fenêtres de la cuisine ; 10) refaire à paille (Ie faîte du) le couvert de la cuisine et enduire de mortier une fente qui se trouve à la cheminée ; 11) qu'il ne s'est trouvé aux portes desdits moulins qu'une serrure qui est au poêle ; 12) qu'il ne s'y est point trouvé la quantité de foin porté au bail ; 13) que le pont est en très bon état, et le reste des autres édifices. Les deux experts sont payés respectivement de 9 et 6 livres [AD01, 3E14343 (acte n° 65)].

Les bâtiments et les hommes de la rive gauche (Montanges), d'après les recensements

Les récapitulatifs des recensements très incomplets de Châtillon-en-Michaille (en ligne de 1896 à 1936) ne mentionnent jamais le Pont de Coz. Les recensements de Montanges ne commencent que tardivement, en 1866, et ne sont consultables que jusqu'en 1946 (top secret ensuite, en attendant d'avoir plus de 100 ans !) Durant cette période, on y compte de une à trois maisons, mais faute de plan au sol et de standardisation des relevés, et faute aussi pour ce village de disposer de l'état des sections, le lecteur excusera les incertitudes...

Un moulin (avec les Sarrazin meuniers de 1834 environ jusqu'en 1901).

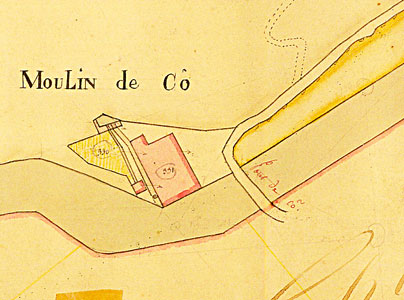

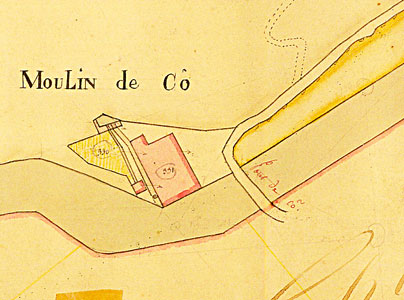

Moulin de Cô (Montanges 1833)

Moulin de Cô (Montanges 1833)Les cartes postales montrent que ce moulin hydraulique était alimenté par un ruisseau de Montanges, et non par la Semine elle-même. Plus anciennement, les plans napoléoniens de Montanges de 1833 (parcelle B 331, feuille B2) attestent que ce moulin était alors alimenté par une conduite forcée partant de la cascade (voir la vue actuelle). François-Marie Sarrazin, né à Chevrier (74) en 1803, meunier, est décédé le 24 mars 1866 au pont de Coz. Ayant épousé en 1834 une Marie Berrod de Montanges, il est donc présumé avoir été meunier au pont de Coz à partir de cette date, ou du moins dès 1837 où y est né sont premier fils, et les suivants. Mais, à deux mois près, le recensement de 1866 ayant été validé par le maire le 31 mai, il est donc normal qu'il ne figure pas à ce recensement. Par contre ses 4 fils sont meuniers ; toutefois, est-ce une erreur qu'ils soient dits à Trébillet. Ceux-ci sont Joseph, chef de ménage, 31 ans, Victor 28 ans, Auguste 26 ans et Jules 23 ans, et ils sont aidés par 3 domestiques.

En 1876, il n'y a plus qu'un seul Sarrazin meunier au pont de Coz, Auguste, avec sa femme et 4 domestiques, dont un Charles Sarrazin né en Haute Savoie, âgé de 34 ans et 1 ouvrier italien du même âge.

En 1881, Auguste, est toujours meunier, accompagné de 3 domestiques dont un charretier de 32 ans, et un garçon meunier de 18 ans.

Au recensement de 1886, Auguste n'a plus que quelques années à vivre (décédé le 21 janvier 1890 à Coz, à l'âge de 49 ans). De la même maisonnée, on relève son épouse, et 3 domestiques dont 2 dits étrangers (sans précision).

Le registre des propriétés de Montanges, qui s'intéresse aux propriétaires et non aux occupants, mentionne bien pour la parcelle B 331, une maison à 5 ouvertures fiscales, dont le bâtiment (moulin), le sol et la cour ont une superficie totale de 990 m², appartenant successivement à quatre propriétaires, Marie Sarrazin, meunier à Caux (en 1860), puis Joseph et Jacques Auguste (ses fils), meuniers à Coz (1868), puis Auguste Sarrazin (seul), meunier au Pont de Coz (1875), et enfin Zéphirin Jeantet, agent-voyer à Châtillon-de-Michaille (1912). Notons que les fils Dumont que l'on retrouvera plus tard avec l'usine électrique construite sur la même parcelle, ne sont pas cités.

Au recensement de 1891 est arrivé un nouveau meunier, Eugène Lachenal, âgé de 28 ans, chef de ménage dont la maisonnée se complète avec sa femme, une fille et 2 domestiques. Il en est presque de même en 1896, sauf en ce qui concerne la présence d'un second enfant du couple et 2 domestiques dont un frère du chef de ménage. Le cliché en 1895 de l'album Budin montre une imposante bâtisse avec un étage, et une partie du rez-de-chaussée comprenant le moulin, la maison étant précédée d'un bâtiment bas.

L'année 1901 voit le retour d'un Sarrazin, avec Camille (fils de Joseph Marie, épicier-meunier au pont de Confort voisin), patron meunier âgé de 23 ans. Il est recensé avec deux domestiques (dont un Louis Lachenal) et un garde moulin. Il semble bien le dernier meunier du Pont de Coz.

En 1906 le moulin ne fonctionne plus. L'occupe désormais Philomène Sarrazin, née en 1853 à Chevrier (Haute Savoie), cafetière, patronne, chef de ménage (veuve de Joseph Marie Sarrazin, qui éleva ses enfants 1896 à 1901 au Pont de Confort, côté Confort, veuve, épicière, et cafetière en 1896) et Amélie Sarrasin, née en 1876 à Montanges, une fille épicière, patronne.

Trois maisons dont une usine électrique, des douaniers (de 1911 à 1921), des Suisses (1926), des Italiens (1926-1931), et des réfugiés russes (1931 et 1936)

On ne sait pas ce que sont devenues les femmes Sarrazin mais en tous cas, de 1911 à 1926, les recensements mentionnent désormais 3 bâtisses (toujours à Montanges). L'une de ces maison-bâtiments est l'usine électrique construite devant le moulin acquis par Zéphirin Jeantet. Les cartes postales la montre, placée devant le moulin (territoire de Montanges), avec un escalier extérieur d'accès au premier étage et des tasses d'isolateurs électriques sur deux murs.

Usine électrique de Coz (1901-1970)

Nous avons déjà vu ci-dessus quelques mentions relatives à l'usine électrique. Quelques documents des archives départementales vont nous préciser les débuts à Coz, en cette ère nouvelle de la fée électricté. Notons d'abord qu'une rivalité professionnelle semble bien opposer Zéphirin Jeantet et Louis Dumont, dès le début de ces années 1900.

Zéphirin Jeantet achète l'ancien moulin. Suivant l'ancienne coutume, il est donc aussi amené à restaurer l'ancien pont en bois de Coz, qui désormais porte son nom de "Pont Jeantet". Ce pont fut la cible privilégiée des cartes postales de ce lieu. Socialiste actif, Zéphirin Jeantet, est maire de Bellegarde de 1932 à 1945, et résistant. A la fin de la Seconde guerre mondiale, il échappe de peu à la déportation, si ce n'est à une exécution capitale. Il est arrêté par un soldat allemand à Châtillon lors de l'opération Korporal, mais a la chance d'être relâché. Il trouve refuge dans sa famille, mais en représailles, son habitation (et certainement ses fermes en montagne) ainsi que sa scierie sont brûlées par l'occupant [E. Toiseux]. Après-guerre il construira la scierie de Trébillet, qu'il dirigera pendant vingt-cinq ans. Et si, comme on le pense, il avait des projets de construction d'usine électrique à Coz, ce n'est que vers 1920 qu'il pourra en reprendre une entreprise déjà existante.

Le rival industriel, Louis Dumont, ou plus exactement ses fils Marius et Victor, se voient accorder une autorisation préalable de construction d'usine électrique par le maire de Montanges dès le 25 août 1901. On connaît indirectement leurs travaux. Ainsi, une note des Ponts et Chaussées, en date du 17 janvier 1902, fait référence à un projet de Mme veuve J. Guillermet qui dit vouloir construire un barrage sur la Semine. Ce barrage ne semble pas devoir être à établir sur un terrain communal de Châtillon, mais sur celui de Montanges et sur la propriété Berrod. Mais Châtillon, qui a pris des engagements avec M. Dumont, lequel devant faire des travaux en bordure de la Semine, craint que le barrage de Mme Guillermet n'entrave les travaux. M. Dumont construit actuellement un bâtiment sur la rive gauche de la Semine, destiné aux turbines et machines, et n'utiliserait que les eaux de la source de Coz, lui appartenant, ainsi que le moulin de Coz. Il ne ferait qu'un simple barrage sur sa propriété pour retenir les eaux et les conduire à ses turbines. Plus tard, dit-on, cet industriel demanderait à construire un barrage sur la Semine, à peu près en face de la Félicité. Mais la commune de Montanges étant encore liée pour quelques années avec Mme Guillerment, M. Dumont ne pourrait par suite pas obtenir dès maintenant le de droit d'appuyer un barrage. En conclusion, on pense que la pétitionnaire ne souhaite faire aucun travail, mais seulement vendre ses droits... [AD01, 7S_978].

En juillet 1903, Marius et Victor, deux des fils de Louis Dumont, avaient acquis la concession de Châtillon, et ils envoyaient leurs demandes d'abonnement en se référant à leur usine électrique de Coz, précisant qu'ils allaient en reprendre les travaux d'installation dont une majeure partie était déjà exécutée.

Deux références à l'usine électrique du Pont de Coz : un tarif prévisionnel en juillet 1903 proposé par deux fils Dumont, et une carte postale datée de 1909,

Deux références à l'usine électrique du Pont de Coz : un tarif prévisionnel en juillet 1903 proposé par deux fils Dumont, et une carte postale datée de 1909,

montrant sur deux murs de l'usine des tasses isolantes pour des câbles électrique à venir, orientées en direction de Châtillon et de Montanges

Diverses cartes postales, dont l'une datée de 1909, montrent l'usine électrique neuve située devant le bâtiment du moulin, avec sur deux pans de murs des tasses d'isolation électrique destinées à recevoir des câbles d'alimentation électrique en direction de Châtillon et de Montanges, et au bas une conduite d'échappement des eaux dans la Semine. Notons que l'on ne connaît malheureusement aucune carte postale ou photographie montrant que les câbles électriques d'alimentation furent posés à partir des tasses isolantes.

Toutefois, les fils de M. Louis Dumont ne parviennent pas à achever leur ouvrage. Leur succède alors la Société d'Electricité de Châtillon, fondée le 23 juillet 1905, pour une durée de 30 ans, avec son siège social à Châtillon, à l'Hôtel des Touristes, associant des industriels zurichoix et châtillonnais, soutenus par 475 actionnaires (actions de 100 francs), souvent de Châtillon. Elle obtient, le 10 janvier 1906, la concession remplaçant celle des Dumont. Neuf propriétaires donnent leur autorisation pour passage de la ligne sur leur terrain pour atteindre le transformateur posé derrière le Quartier de la Tour de Châtillon (actuelle maison Ducrot). L'usine développe une puissance de 100 CV. Châtillon reçoit l'électricité vers 1907 ou 1908 (deux décennies après Bellegarde). La ligne gagne Ardon et Vouvray.

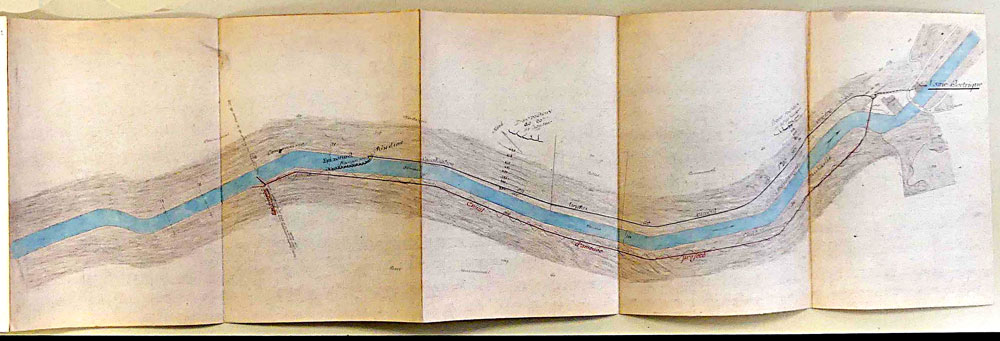

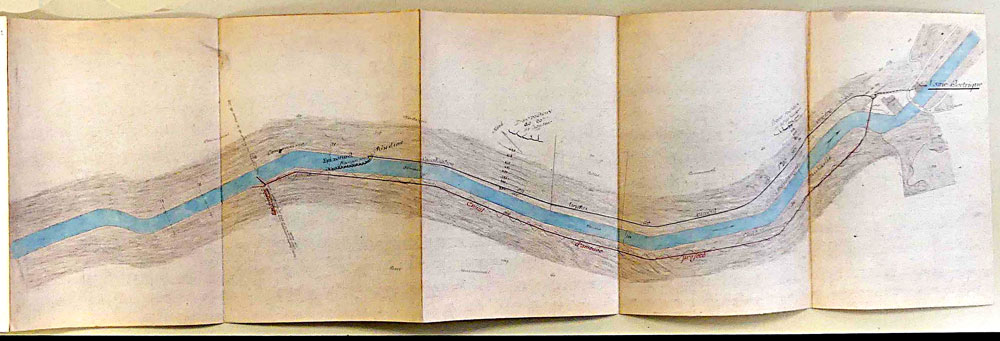

La "Société anonyme d'Electricité de Châtillon de Michaille" (de président M. Gandrille) cherche à compléter le débit de la source de Coz, et à renforcer la force hydrau-électrique dont elle dispose. Aussi, le 7 juin 1910, elle sollicite une autorisation de prise d'eau en épi en amont (avec une conduite de 769 mètres), pour son usine électrique. Sur un plan daté du 22 octobre 1910, on ressent les difficultés addministratives résultant d'une rivière servant de limite entre deux communes, par un projet de canalisation abandonné sur la rive située du côté de Châtillon. On voit aussi qu'à cette date, M. Jantet avait acquis l'ancien moulin et d'autres parcelles mais qu'il était visiblement détourné de l'usine électrique. Le 18 mars 1913, le Ministère de l'Agriculture donne son accord à ce projet, moyennant diverses clauses habituelles dans ce type de projet.

Sur ce plan (1910), on distingue rive droite, en rouge, barré au crayon, un ancien projet de canal d'amenée (territoire de Châtillon),

Sur ce plan (1910), on distingue rive droite, en rouge, barré au crayon, un ancien projet de canal d'amenée (territoire de Châtillon),

et en noir, rive gauche, une "canalisation en tuyau de ciment"

(territoire de Montanges), avec une prise d'eau partant d'un "épi naturel"

Sur cet extrait, on comprend que le réservoir de Coz, reçoit l'eau de la canalisation projetée,

Sur cet extrait, on comprend que le réservoir de Coz, reçoit l'eau de la canalisation projetée,

avant d'arriver à l'usine électrique. Jantet possède l'ancien moulin et d'autres parcelles

Au recensement de 1911 de Montanges, les trois maisons de Coz hébergent 8 familles et logent un total de 6 douaniers, la première maison n'étant occupée que par un seul de ces employés. Signalons dans la 2e maison une épouse lapidaire, et en 4e famille, Jean-Marie Berthet, né en 1871 à Châtillon-de-Michaille, chef de ménage, surveillant de machine électrique à la Sté Anonyme Electrique de Châtillon-de-Michaille. Cette maison est donc celle de l'usine électrique. Dans la 3e maison est un tourneur du Jura, Charles Romand, sa femme, 6 enfants et 4 employés tourneurs ! Les listes électorales annuelles apportent des précisions sur les occupants. Ainsi pour 1913, la liste de Montanges mentionne Ernest Poncet, receveur des douanes au Pont de Confort et son fils Victor Poncet, militaire, à Coz.

Postérieurement à ce recensement de 1911, Zéphirin Jeantet achète à la fois l'usine électrique et la source de Coz. Il entre au conseil d'administration de Société Châtillonnaise, et y exerce un rôle de dirigeant. Il agrandi et modernise l'usine dans les années 1932-35. Notons que curieusement, déjà en 1924, il avait déjà revendu la source de Coz à la commune de Bellegarde, celle-ci étant toujours en recherche d'eau potable.

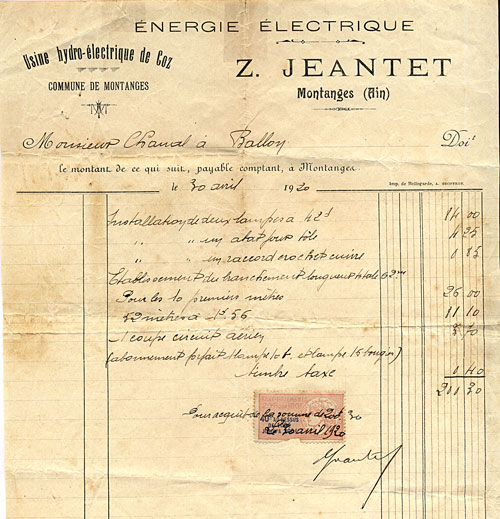

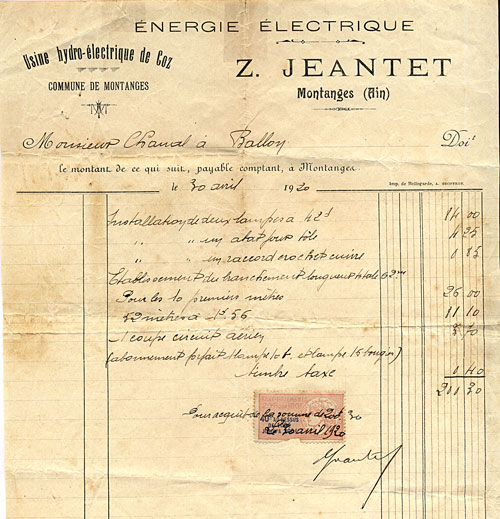

Pour preuve que l'usine fonctionne, on dispose cependant d'une facture datée du 30 avril 1920 attestant une installation par Z. Jeantet, de 62 mètres de raccordement pour 2 lampes (une de 10 bougies, l'autre de 16 bougies), avec un abat-jour en tôle, installées chez M. Chanal à Ballon. Un client situé géographiquement si loin étonne. De Coz à Ballon la distance est d'environ 5 km, sans toutefois être trop accidentée, sauf à l'arrivée, si l'on suit la vallée de la Valserine dont l'embranchement est tout proche.

Une facture du

30 avril 1920

Une facture du

30 avril 1920Après la Première guerre mondiale, au recensement de Montanges en 1921, la 1ère maison est occupée par un maçon, la 2e par un surveillant d'usine, le même qu'en 1911, et dans la 3e sont de nouveaux occupants, tourneurs, tous patrons, dont une Germaine Manus des Neyrolles, et des douaniers.

En 1926, l'ordre des maisons semble modifié au recensement. La 1ère maison est occupée par les Manus, dont une femme vernisseuse, et un italien maçon chez Jeantet, avec sa famille (dont une fille née au Brésil). La 2e maison est celle de Paul Montavon, né en 1881 à Porrentruy en Suisse, chef de ménage, Suisse, électricien chez Jeantet, et sa femme. La 3e maison est occupée par Guiseppe Pettovel, né en 1894 à Valvasone en Italie, chef de ménage, Italien, manœuvre chez Jeantet, sa femme et leurs deux enfants.

Entre 1926 et 1931, une nouvelle société, la Société Eau, Gaz et Electricité de Savoie succède à celle de Zéphirin.

Au recensement de 1931 il n'y a plus que 2 maisons, avec dans la 1ère Salomon Ginsburg, né en 1892 à Félixpoli (Russie) [avec la précision de réfugié russe en 1936, naturalisé Français en 1947], chef de ménage, Russe, Ingénieur électricien à la Société Eau, Gaz et Electricité de Savoie, 21 cours Gambetta à Lyon, Plotnikowa Nathalie sa femme née en 1902 à Léningrad) et leur fils né à Bourg en 1930. La deuxième maison est occupée par des italiens, ayant pour chef l'un des leurs, bûcheron chez Jeantet.

Avant et après la Seconde Guerre Mondiale, en 1936 et en 1946, il n'y a plus qu'une maison, où on retrouve en 1936 Salomon Ginsburg (même société) et son épouse (ayant un travail en liaison avec la TSF et son mari), et désormais 2 enfants, tandis qu'en 1946, ils sont remplacés par un Robert Neyroud, chef de ménage né en 1900, surveillant d'usine électrique, sa femme et leurs 4 enfants.

L'usine électrique de Coz est rachetée après guerre par EDF avant de s'arrêter définitivement en 1970. Le bâtiment est alors entièrement démoli.

Voir les reproductions numériques des clichés originaux avec leurs mentions.

Voir aussi Roger Tardy, tome 3 de Bellegarde-sur-Valserine, qui mentionne l'usine électrique de Coz (pp. 484-489).

Source, crédit photographique de l'original : Album de Me Michel-Louis Budin (1895-1896), ancien notaire de Châtillon-en-Michaille. Collection Lucienne Budin, sa fille, épouse Crochet, album numérisé par Ghislain Lancel, avec l'agrément de Pierre Brisset, petit-fils de Lucienne (Cliché n° 18) ; Bnf, Gallica (Fonds Bié, Bovet et Milsom) ; Photo actualisée par Ghislain Lancel (25/11/2023).

Publication : Ghislain Lancel. Remerciements : Michel Blanc (documents sur l'usine électrique) ; Eric Toiseux (colorisations) ; Roger Tardy.

Première publication le 6 décembre 2023. Dernière

mise à jour

de cette page, le 07/07/2024.